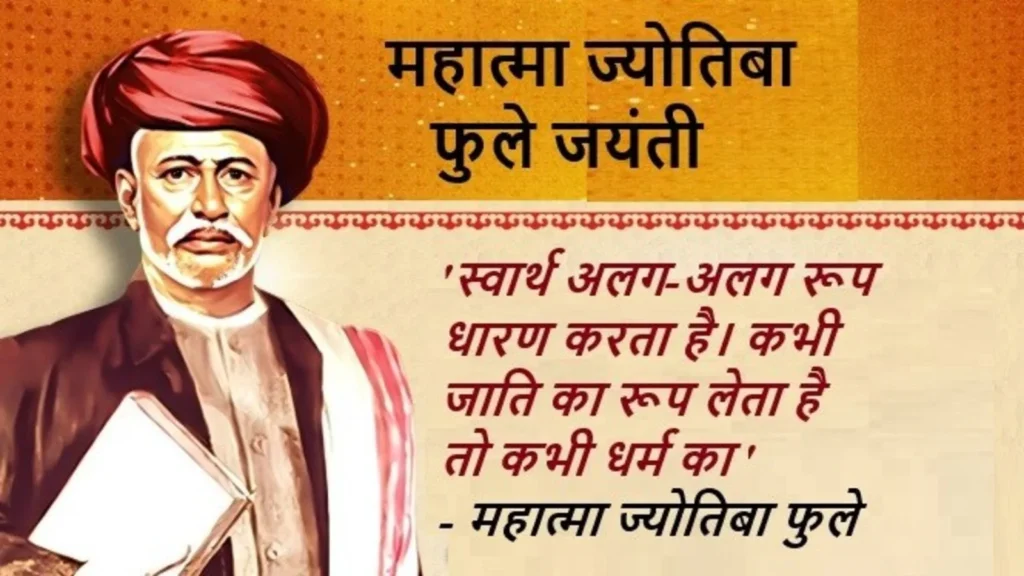

ज्योतिबा फुले: सामाजिक न्याय और शिक्षा क्रांति के अग्रदूत

भारत के इतिहास में कई महान समाज सुधारक हुए हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले (Jyotirao Phule) का स्थान विशिष्ट है। उन्होंने 19वीं शताब्दी में उस समय सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी जब छुआछूत, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता चरम पर थी। उनकी जयंती हर साल 11 अप्रैल को मनाई जाती है, और यह अवसर हमें उनके विचारों, संघर्षों और योगदानों को याद करने का अवसर देता है।

प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि

ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल, 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। वे एक माली (बाग़वानी करनेवाले) समुदाय से थे, जो उस समय भारतीय समाज की निम्न जातियों में गिना जाता था। परंतु सामाजिक वर्गीकरण की बेड़ियों ने कभी उनके विचारों की ऊँचाई को नहीं रोका। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा प्राप्त की और बाद में अपने अनुभवों के आधार पर एक मजबूत सामाजिक विचारधारा विकसित की।

शिक्षा का जनांदोलन

ज्योतिबा फुले को शिक्षा में क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। वर्ष 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर भारत का पहला कन्या विद्यालय पुणे में खोला। यह कदम उस युग में अत्यंत साहसिक था, जब स्त्री शिक्षा को पाप माना जाता था। इसके बाद उन्होंने श्रमिकों और किसानों के लिए रात्रिकालीन विद्यालय भी शुरू किया।

सावित्रीबाई फुले के बारे में अधिक जानें

सत्यशोधक समाज की स्थापना

जातिगत भेदभाव के विरुद्ध फुले का सबसे बड़ा योगदान सत्यशोधक समाज (1873) की स्थापना है। इस समाज का उद्देश्य था—शूद्रों, अति-शूद्रों और महिलाओं को सामाजिक अधिकार दिलाना, ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देना और जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करना।

सत्यशोधक समाज की विस्तृत जानकारी

उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी (1873) में भारतीय जाति प्रथा की तुलना अमेरिका की दास प्रथा से की। यह पुस्तक उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी मानी जाती है।

सामाजिक और आर्थिक सुधार

ज्योतिबा फुले मानते थे कि समान शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण ही सामाजिक समानता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उन्होंने अस्पृश्यता, सती प्रथा, बाल विवाह और ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध किया। वे अंग्रेज़ों की कुछ नीतियों के समर्थक थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेजी शासन ब्राह्मणवादी शासन से कहीं कम दमनकारी है।

उनकी एक अन्य उल्लेखनीय कृति शेतकर्याचा असूड (1881) में उन्होंने ब्राह्मण और ब्रिटिश गठजोड़ द्वारा किसानों के शोषण की आलोचना की। उन्होंने मांग की कि सरकार किसानों को राहत दे, और शिक्षा तथा पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हर वर्ग को उपलब्ध कराए।

धार्मिक स्वतंत्रता और तर्कवाद

फुले धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे। उन्होंने पंडिता रमाबाई के ईसाई धर्म अपनाने के निर्णय का समर्थन किया और कहा कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक मार्ग का चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्सार (सत्य का सार) में एक तर्कसंगत और प्रेममूलक ईश्वर की अवधारणा प्रस्तुत की।

विचारधारा और प्रेरणा

फुले को थॉमस पेन की पुस्तक The Rights of Man से गहरी प्रेरणा मिली थी। वे मानते थे कि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है, और जब तक समाज में समानता नहीं आएगी, भारत स्वतंत्र होकर भी गुलाम रहेगा।

उनकी प्रमुख रचनाएं थीं:

-

तृतीय रत्न (1855)

-

पोवाडा: शिवाजी महाराज (1869)

-

गुलामगिरी (1873)

-

शेतकर्याचा असूड (1881)

सम्मान और विरासत

11 मई 1888 को विट्ठलराव कृष्णजी वांडेकर ने उन्हें पहली बार “महात्मा” की उपाधि दी। उनके विचार आज भी दलित, वंचित और महिला अधिकार आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने फुले की स्मृति में कई संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और योजनाओं का नामकरण किया है, जैसे कि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ।

महात्मा फुले की जीवनी विकिपीडिया पर

निष्कर्ष

ज्योतिबा फुले केवल एक समाज सुधारक नहीं थे, वे एक आंदोलन थे—विचारों, शिक्षा और समानता का आंदोलन। आज जब भारत समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की बात करता है, तब फुले के विचार और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि वास्तविक परिवर्तन कलम, स्कूल और साहस से आता है, तलवार से नहीं।